Все видели красивое здание посольства республики Беларусь, что на Маросейке, 17. Но гораздо интереснее заглянуть внутрь. Что там сохранилось от изначальных интерьеров? Давайте откроем двери посольского здания и увидим.

Смотреть фото старых интерьеров и подвала здания —>

Фото: Википедия

Так выглядит здание посольства со стороны Маросейки. Это не барокко, это стилизация под него, эклектика второй половины 19 века, уже из купеческой эпохи. Здание же построили ещё в 1780-е годы.

Усадьбу возвёл в 1780-1782 годах Михаил Родионович Хлебников. Это коломенский купец, который решил построить военную карьеру , дослужился до звания полковника и до начальника канцелярии у полководца Румянцева-Задунайского.

Со двора сохранился изначальный фасад. Именно с таким декором он был и со стороны Маросейки – довольно сдержанный классицизм. Автор проекта, предположительно, Василий Баженов. Возможно, кто-то из его учеников. На средства полковника Хлебникова была построена и церковь напротив – Косьмы и Дамиана на Маросейке.

В 1793 году Хлебников переехал на Новую Басманную улицу, продав усадьбу Петру Румянцеву-Задунайскому. Пётр Александрович с детства на военной службе, уже в 18 лет – полковник. Позже – герой Семилетней войны и фактически руководитель всех военных действий в русско-турецкой войне 1786-1775 года. С победного 1775 года полководец жил на Волхонке, и уже на старости лет переехал на Маросейку, где прожил четыре последних года жизни. После его кончины усадьба перешла сыну – графу Николаю Петровичу Румянцеву, должности которого можно перечислять бесконечно. Это и министр иностранных дел, и канцлер Российской империи, основатель Румянцевского музея, коллекционер и меценат. Румянцев считается еще и основателем Российской государственной библиотеки, потому что его музей в советское время лёг в основу библиотеки имени Ленина.

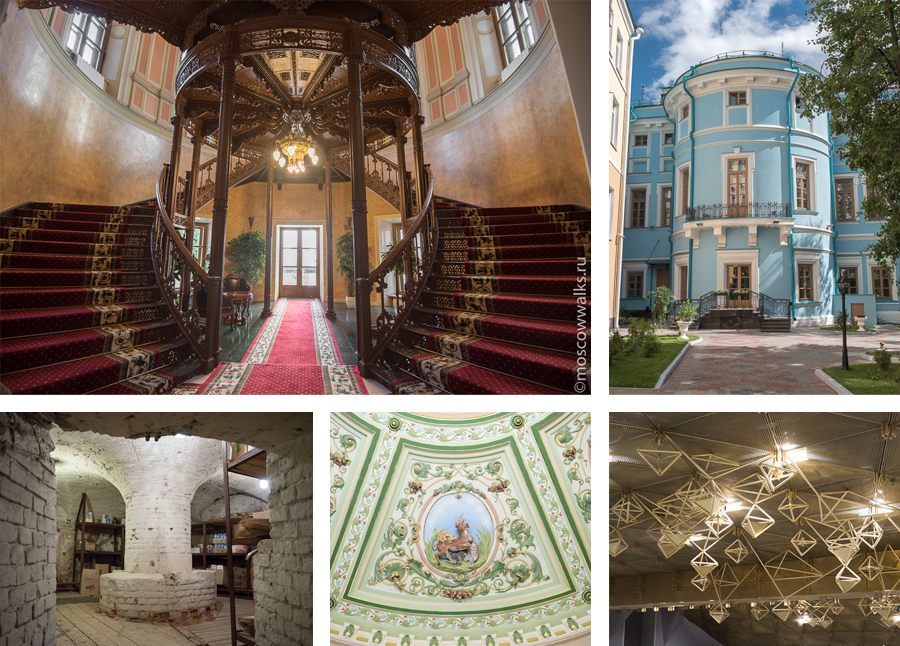

Заходим в здание с Маросейки. В фойе посольства росписи по стенам имитируют декор. Представительству Белорусской ССР особняк передали в 1957 году.

Самое интересное в интерьерах здания – круглая чугунная лестница каслинского литья, сохранившаяся, по-крайней мере, со времён купца Грачёва, то есть с 1880-х годов. Изготовлена она на Урале и по частям перевезена в Москву. Без сомнения, одна из лучших лестниц Москвы.

Заходим под лестницу и смотрим вверх.

Кое-где видны заводские клейма.

Поднимаемся на второй этаж.

Мы на втором этаже. Круглая лестничная площадка целиком металлическая.

А это потолок второго этажа над лестницей. Весь декор интерьеров, который вы сейчас увидите не изначальный, а уже купеческий, 1880-х годов.

С лестничной площадки можно попасть в овальный зал, расположенный по центру второго этажа особняка. Планировка сохранилась с конца 18 века, но оформлено всё было по-новому. Есть сведения, что Румянцев-Задунайский повелел расписать стены залов сценами из сражений, в которых он участвовал и побеждал. Нынешний декор же сохранился со времён купца Митрофана Грачёва. В дворянскую эпоху, в конце 18 — начале 19 века в этих комнатах не жили. Это парадная часть особняка, типичная анфиладная планировка. В этих залах во времена Румянцевых устраивалсь балы, литературно-музыкальные вечера, тут в гостях бывали поэты В. Жуковский, П. Вяземский, И. Дмитриев, историк Н. Карамзин. Окна справа выходят на Маросейку.

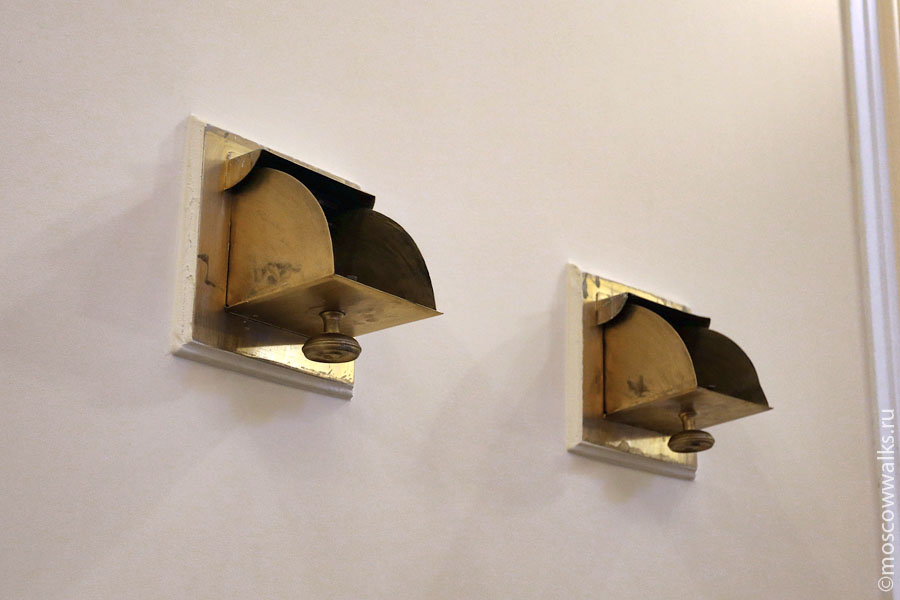

В овальном зале сохранилась система вентиляции 19 века, которая работает до сих пор.

Бюсты, в нишах на месте которых в конце 18 века находились картины баталий русско-турецкой войны. Среди бюстов — Пушкин, Пётр Первый, Ломоносов и Платон.

Граф Николай Петрович Румянцев слыл франкофилом и почитал Наполеона. И, когда он узнал о начале войны с французами, графа разбил паралич. По иронии судьбы, во время французской оккупации Москвы, в 1812 году, именно в этом особняке расположился французский муниципалитет под предводительством генерального интентанта Ж.-Б. Лессепса. Это не случайно. В окрестностях селились армяне, и они подговорили своего земляка, телохранителя Наполеона, мамелюка Рустама Разу, армянина по национальности, обеспечить охрану их домов от русских поджигателей. Почти весь район между Покровкой и Мясницкой в пределах бульварного кольца не горел в огне 1812 года, поэтому ряд французских ведомств тут и расположился. Удивительно, что посольство Армении стоит неподалёку, в одноимённом переулке.

Детали потолка. Изображения грифонов — излюбленный мотив купечества и буржуазии конца 19-начала 20 веков. Конечно, не вся эта лепнина полностью сохранилась и пережила 20 век. Но, при реставрации, всё было восстановлено.

Потолок в соседнем зале — кабинете посла. В круглых вставках — сцены псовой охоты на разных зверей.

Вот, например, травля оленя собаками. Весьма модный сюжет в западноевропейской живописи.

Кстати, связь этого особняка с Беларусью появляется ещё в 18 веке. После раздела Речи Посполитой, в 1774 году город Гомель (тогда ещё совсем крошечный) включён в состав Российской империи, и первым его владельцем стал тот самый Пётр Румянцев-Задунайский, хозяин особняка. Гомель принадлежал Румянцевым до 1834 года, там сохранился их дворец.

Многое из интерьеров — уже новое.

У всех залов — совершенно разные потолки.

Позолоченные элементы декора. Купеческий кич Митрофана Грачёва.

В конце 19 века в этом доме жил хозяин, купец Грачёв. Однако, часть помещений он сдавал под различные конторы. Метафизическая связь с Беларусью продолжается, и тут размещается правление Либаво-Роменской железной дороги, соединившей Минск, Бобруйск и Гомель. Сюда, в эти залы, в 1912 году въехало московское отделение электротехнической компании Сименс и Гальске. В 1918 году тут разместился электротехнический трест центрального района Москвы.

Спускаемся обратно по лестнице на первый этаж.

А теперь идём исследовать подвалы, сейчас хозяйственные помещения посольства. Вокруг нас — сводчатые помещения 1780-х годов. Сохранилась даже одностолпная палата – в 17 веке так строили основные этажи зданий, в конце 18-го – только подвалы.

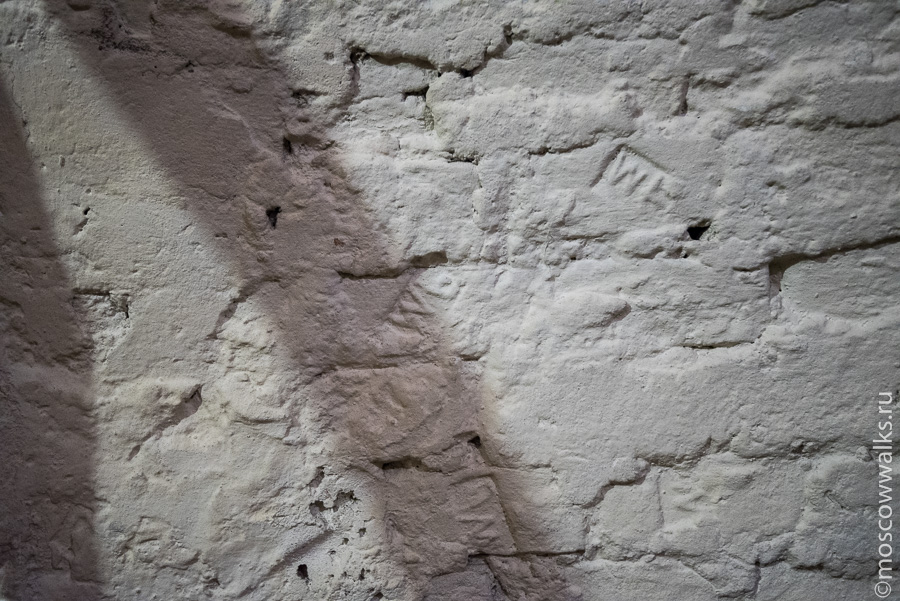

На многих кирпичах — клейма 18 века. Такие клейма ставились в 1782-1802 годах, что соответствует дате постройки усадьбы.

Лестница в соседнюю подвальную палату.

А это печка 18 века.

Окно для засыпки угля и дров с Маросейки.

На месте посольского двора когда-то находился сад Румянцевых. Слева — доходный корпус Грачёвых, второй половины 19 века. Новое здание справа — это деловой и культурный центр посольства, открытый в 2015 году.

Заходим в его фойе. Нас встречает герб Беларуси и шести областей (Брестская, Витебская, Гомельская, Гродненская, Минская, Могилёвская) и города Минска.

Проектировалось это всё белорусскими архитекторами и дизайнерами. Тематика залов культурного центра — времена года. Каждый этаж соответствует своему сезону. Первый этаж с предыдущей фотографии был летом. Это, например, зал «зима» на втором этаже. Пол из бразильского мрамора, обработанного в Беларуси. Всё остальное из белорусских материалов.

Зал «осень» на третьем этаже. Вместо штор — дождь из металлических цепочек. Справа — интересная скамейка.

Зал «весна» на чертвёртом этаже. Это музыкально-литературная гостиная. На стене — рисунки белорусской художницы Анны Силивончик. Она изобразила праздник «Гукание весны» (кликанье весны — аналог масленицы).

А это конференц-зал на 234 места.

Потолок зала оформлены странными фигурками, напоминающими белорусские соломенные обереги-пауки.

Опустили занавес. Он тоже оказался не простым.

Тяжеленный занавес представляет собой медную кольчугу с вставками из ткани.

А это янтарный герб в зале встреч белорусской диаспоры.

Ещё в новом здании есть ресторан, оформленный в соответствующем духе.

Соседний зал интереснее. Сверху — стеклянные капельки, а снизу — мозаика из плиточки.

С включенным светом капельки смотрятся интереснее.

Пол имитирует микс из разной метлахской плитки. А в стене слева — ещё и замаскированные ящики, но ручки выдают их.

Зал для фуршетов в современной части посольства Беларуси

Опять же народные мотивы и современные материалы.

Вот такое оно — посольство Беларуси. Удивительно старое и такое же новое.

Спасибо всем сотрудникам посольства, благодаря которым эта съемка одного из самых удивительных зданий Москвы стала возможной.